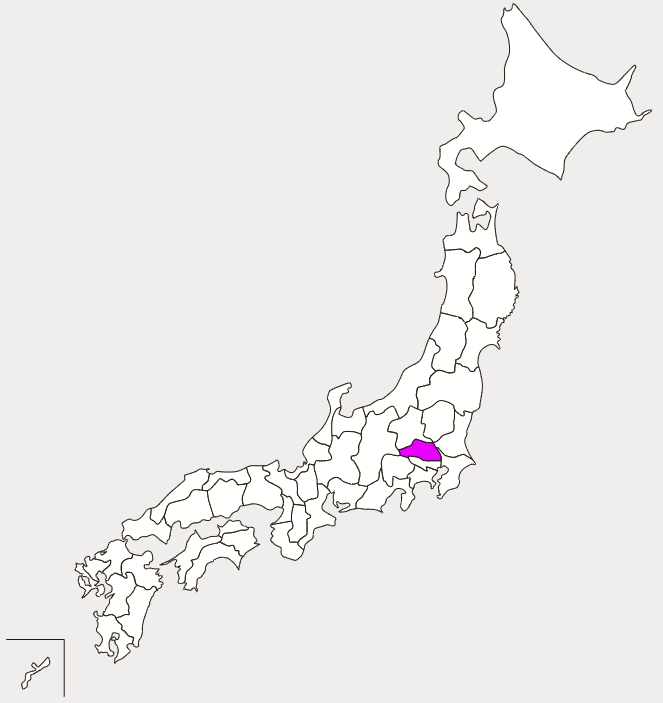

このページでは、埼玉県にある道路の中で、道路占用許可申請、足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)について、「埼玉県に対して行う道路の種類」について、道路占用許可申請、足場設置許可申請が専門の国家資格者である行政書士が詳細に解説しています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行などの業務のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などが専門の行政書士事務所です

さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所です

さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの道路行政法規について衆議院議員の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

埼玉県にある国道

「国道を管理しているのは、国土交通省、国道事務所である。」と考える方も多いと思います。

従って、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)も国土交通省、国道事務所に対して行う、と考えるのが自然だと思います。

しかし、法律はそんなに単純にできていません。

国道は「直轄国道」と「補助国道」の二種類に分かれます。ここから整理していきます。

埼玉県内にある直轄国道の場合

埼玉県内にある直轄国道の場合の原則

直轄国道とは、国道の中でも、道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第13条第1項の規定に基づき「維持・修繕・災害復旧・その他の管理を国土交通大臣が行う区間」として一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間を言います。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(国道の維持、修繕その他の管理)

第13条

第1項 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

整理すると、埼玉県内にある国道の中で、「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間」については国土交通大臣(国土交通省)が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は国土交通大臣、国土交通省、国道事務所に対して行うことが原則になります。

なお、一般国道の指定区間を指定する政令(1958年(昭和33年政令第164号)へのリンクも設置しておきますが、法律が専門ではない一般の方には極めて読みづらいと思います。

またこの政令は極めて頻繁に改正が行われますので、道路占用許可申請、足場設置許可申請の度に確認する必要があります。

申請の度に確認するのは大変な作業になりますので、さくら行政書士事務所のような、道路占用許可申請、足場設置許可申請を専門とする国家資格者である行政書士に依頼するのをお勧めします。

埼玉県内にある直轄国道の場合の例外

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第13条第2項の規定は、原則として国土交通大臣が道路管理者である直轄国道について、「国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。」とする例外を定めています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(国道の維持、修繕その他の管理)

第13条

第2項 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。

この道路法の規定にある「政令」が道路法施行令(1952年(昭和27年)政令第479号)です。

道路法施行令(1952年(昭和27年)政令第479号)第1条の2において、都道府県または政令指定都市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理事項が列挙されています。

道路法施行令(1952年(昭和27年)政令第479号)第1条の2

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327CO0000000479

法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から第五号まで及び第七号から第二十一号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。

一 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。

ここで注意すべきなのが、道路法施行令(1952年(昭和27年)政令第479号)第1条の2第1号で、道路占用許可申請や足場設置許可申請については挙げられていますが、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は挙げられていません。

以上により、この例外にあたる場合は、埼玉県内の直轄国道、「維持・修繕・災害復旧・その他の管理を国土交通大臣が行う区間」として一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間であっても、例外的に道路占用許可申請や足場設置許可申請は埼玉県または埼玉県さいたま市に対して行うことになります。

ただし、この例外が適用される場合であっても、道路占用許可申請や足場設置許可申請は例外的に埼玉県または埼玉県さいたま市に対して申請しますが、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は原則通り国土交通大臣、国土交通省、国道事務所に申請することになりますのでご注意ください。

埼玉県内にある補助国道の場合

補助国道とは、国道の中でも、道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第13条第1項の規定に基づき「維持・修繕・災害復旧・その他の管理」について「都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。」区間を言います。

言い換えれば、一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外の国道を言います。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(国道の維持、修繕その他の管理)

第13条

第1項 前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。

以上を整理すると、原則として、埼玉県内にある国道の中で、「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外」については埼玉県が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県に対して行うことになります。

道路法による特例

埼玉県さいたま市の場合(政令指定都市の場合)

道路法において、政令指定都市は特別な権限が委譲されています。

埼玉県にある政令指定都市はさいたま市だけですので、埼玉県で政令指定都市であるさいたま市は特別な権限が委譲されています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(管理の特例)

第17条

第1項 指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第17条第1項の規定に基づき、「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外」(補助国道)については政令指定都市である埼玉県さいたま市が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県さいたま市に対して行うことになります。

埼玉県の「市」の場合(政令指定都市であるさいたま市を除く)

道路法において、「市」は特別な権限が委譲されています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第17条第2項の規定に基づき「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外」(補助国道)について、政令指定都市である埼玉県さいたま市を除く埼玉県内の「市」が道路管理者となることがある場合が定められています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(管理の特例)

第17条

第2項 指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

この規定により、政令指定都市である埼玉県さいたま市を除く埼玉県内の「市」が埼玉県に協議し、埼玉県の同意を得て、当該「市」の区域内にある「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外」(補助国道)について道路管理者となることができます。

このとき、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県の「市」に対して行うことになります。

なお、補助国道(一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外の国道)の管理は、地方自治法(1947年(昭和22年)法律第67号)第2条第9項第1号、別表第一で「第一号法定受託事務」とされています。

埼玉県にある国道のまとめ

いかがでしょうか。

法律が専門でない方にはかなり難しい法律解釈であると思います。

ここで、埼玉県にある国道の場合をまとめます。

埼玉県内にある直轄国道の場合

直轄国道と補助国道の区別

直轄国道か補助国道かについては政令を調べれば自分で調べることもできます。

政令を調べる自信の無い方は、さくら行政書士事務所のような道路占用許可申請、足場設置許可申請を専門に取り扱っている行政書士に申請の代理、代行を依頼することをお勧めします。

ご自身で調べる場合には、国土交通省、国道事務所か埼玉県に問い合わせるのが確実です。

埼玉県内にある直轄国道の場合の原則

埼玉県内にある直轄国道の場合、つまり、埼玉県内にある国道の中で「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間」については国土交通大臣、国土交通省、国道事務所が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は国土交通省、国道事務所に対して行うことが原則になります。

埼玉県内にある直轄国道の場合の例外

ただし、例外として直轄国道の場合であっても政令によって、埼玉県および政令指定都市である埼玉県さいたま市に対して道路占用許可申請や足場設置許可申請を行う場合があります。

なおこのとき、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)には例外の適用はありませんので、原則通り国土交通省、国道事務所に手続きを行います。

埼玉県内にある補助国道の場合

直轄国道と補助国道の区別

直轄国道か補助国道かについては政令を調べれば自分で調べることもできます。

政令を調べる自信の無い方は、さくら行政書士事務所のような道路占用許可申請、足場設置許可申請を専門に取り扱っている行政書士に申請の代理、代行を依頼することをお勧めします。

ご自身で調べる場合には、国土交通省、国道事務所か埼玉県に問い合わせるのが確実です。

埼玉県内にある補助国道の場合の原則

埼玉県内にある補助国道の場合、埼玉県内にある国道の中で、「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外」については埼玉県が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県に対して行うことが原則になります。

埼玉県内にある補助国道の場合の例外~政令指定都市である埼玉県さいたま市

埼玉県内にある補助国道の場合、「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外」については政令指定都市である埼玉県さいたま市が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県さいたま市に対して行うことになります。

埼玉県内にある補助国道の場合の例外~政令指定都市以外の埼玉県の「市」

埼玉県内にある補助国道の場合、「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外」については政令指定都市である埼玉県さいたま市を除く埼玉県内の「市」が埼玉県に協議し、埼玉県の同意を得て、当該「市」の区域内にある「一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年6月2日政令第164号)で指定された区間以外」について道路管理者となることができます。

このとき、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県の「市」に対して行います。

ただし、このページを作成している時点で、この例外規定の適用を受けている「市」は埼玉県には存在しません。

埼玉県にある県道

「埼玉県道を管理しているのは、埼玉県である。」と考える方も多いと思います。

従って、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)も埼玉県に行う、と考えるのが自然だと思います。

しかし、法律はそんなに単純にできていません。

埼玉県にある県道の原則

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第15条の規定に基づき、埼玉県道については埼玉県が道路管理者となるのが原則です。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(都道府県道の管理)

第15条 都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。

埼玉県道については埼玉県が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県に対して行うことが原則になります。

埼玉県さいたま市の場合(政令指定都市の場合)

道路法において、政令指定都市は特別な権限が委譲されています。

埼玉県にある政令指定都市はさいたま市だけですので、埼玉県で政令指定都市であるさいたま市は特別な権限が委譲されています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(管理の特例)

第17条

第1項 指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第17条第1項の規定に基づき、「政令指定都市の区域内にある都道府県道」については政令指定都市である埼玉県さいたま市が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県さいたま市に対して行うことになります。

埼玉県の「市」の場合(政令指定都市であるさいたま市を除く)

道路法において、「市」は特別な権限が委譲されています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第17条第2項の規定に基づき「当該市の区域内にある都道府県道」について、政令指定都市である埼玉県さいたま市を除く埼玉県内の「市」が道路管理者となることがある場合が定められています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(管理の特例)

第17条

第2項 指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

この規定により、政令指定都市である埼玉県さいたま市を除く埼玉県内の「市」が埼玉県に協議し、埼玉県の同意を得て、当該「市」の区域内にある埼玉県道について道路管理者となることができます。

このとき、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県の「市」に対して行うことになります。

埼玉県の「町」と「村」の場合

道路法において、「町」と「村」にも権限が委譲されています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第17条第3項の規定に基づき「当該町と村の区域内にある都道府県道」について、埼玉県内の「町」と「村」が道路管理者となることがある場合が定められています。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(管理の特例)

第17条

第3項 町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。

この規定により、埼玉県内の「町」と「村」が埼玉県に協議し、埼玉県の同意を得て、当該「町」と「村」の区域内にある埼玉県道について道路管理者となることができます。

このとき、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県の「町」と「村」に対して行うことになります。

埼玉県道のまとめ

いかがでしょうか。

法律が専門でない方にはかなり難しい法律解釈であると思います。

道路法の規定はかなり複雑で、専門の国家資格者である法律専門職で無ければ正確に理解するのも大変だということがおわかりいただけたと思います。

ここで、埼玉県道の場合をまとめます。

埼玉県道の原則

埼玉県道については埼玉県が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県に対して行うことが原則になります。

埼玉県さいたま市の場合(政令指定都市の場合)の例外

「政令指定都市である埼玉県さいたま市の区域内にある埼玉県道」については政令指定都市である埼玉県さいたま市が道路管理者となり、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県さいたま市に対して行うことになります。

埼玉県の「市」の場合(政令指定都市であるさいたま市を除く)の例外

政令指定都市である埼玉県さいたま市を除く埼玉県内の「市」が埼玉県に協議し、埼玉県の同意を得て、当該「市」の区域内にある埼玉県道について道路管理者となることができます。

このとき、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県の「市」に対して行うことになります。

ただし、このページを作成している時点で、この例外規定の適用を受けている「市」は埼玉県には存在しません。

埼玉県の「町」と「村」の場合の例外

埼玉県内の「町」と「村」が埼玉県に協議し、埼玉県の同意を得て、当該「町」と「村」の区域内にある埼玉県道について道路管理者となることができます。

このとき、道路占用許可申請や足場設置許可申請、道路工事実施承認手続き(歩道の切り下げなどの自費工事実施承認手続き)は埼玉県の「町」と「村」に対して行うことになります。

ただし、このページを作成している時点で、この例外規定の適用を受けている「町」と「村」は埼玉県には存在しません。

埼玉県の所轄警察署への道路使用許可申請

埼玉県の所轄警察署への道路使用許可申請が必要です

埼玉県に対して道路占用許可申請や足場設置許可申請を行う場合には、同時に、埼玉県警察の所轄の警察署に道路使用許可申請をすることが必要になります。

道路占用許可「だけ」を申請すればいいわけではなく、同時に、埼玉県の所轄警察署の道路使用許可が必要になることにご注意ください。

埼玉県の所轄警察署への道路占用許可申請書の提出

埼玉県に対して道路占用許可申請を行う場合には、道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)第32条第4項の規定に基づき、道路占用許可申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができます。

この場合、道路占用許可申請書の提出を受けた当該警察署長は、速やかに道路占用許可申請を道路管理者である埼玉県に送付しなければならないとされています。

このような道路占用許可申請を「警察署の経由申請」「警察署での一括申請」と呼びます。

道路法(1952年(昭和27年)法律第180号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC1000000180

(道路の占用の許可)

第32条第4項

第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。

ただし、このような道路占用許可申請書の「警察署の経由申請」「警察署での一括申請」は実際には道路法や道路交通法に精通した専門の行政書士しか行っていないのが現実です。

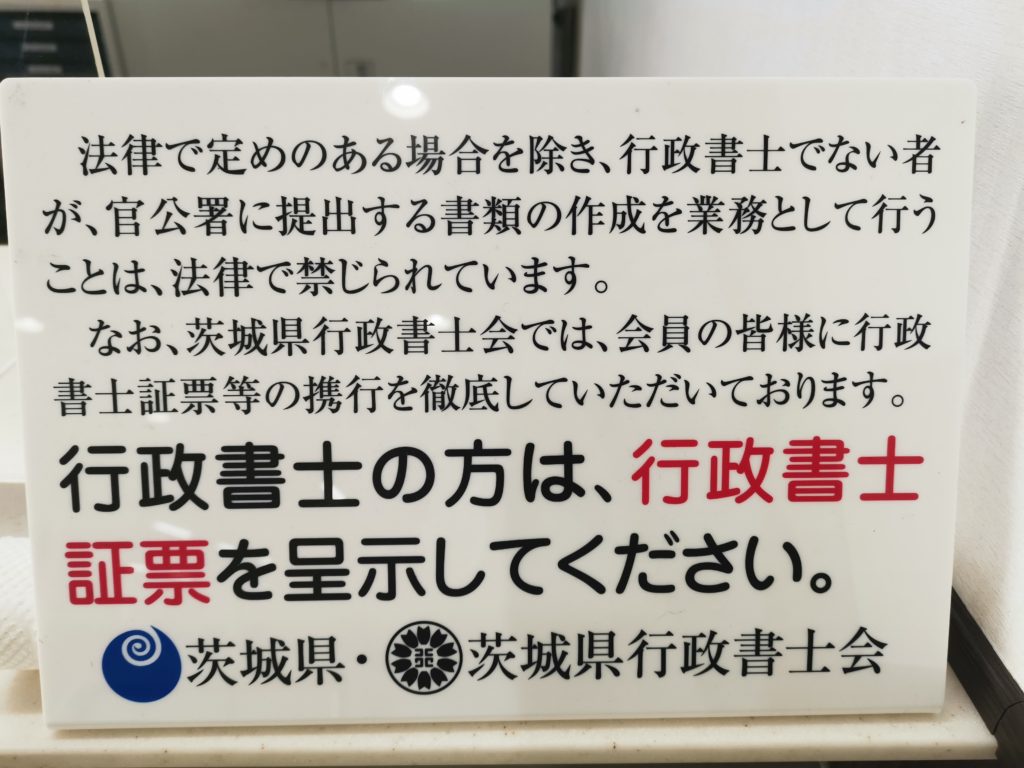

行政書士でなければ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行が認められていない理由

いかがでしょうか。

法律が専門でない方にはかなり難しい法律解釈であると思います。

道路法の規定はかなり複雑で、専門の国家資格者である法律専門職でなければ、道路占用許可申請や足場設置許可申請を正確に理解するのも大変だということがおわかりいただけたと思います。

埼玉県に限ったことではありませんが、行政書士法の規定によって、行政書士ではない一般の会社などが道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行をすることが違法行為になる理由もおわかりいただけるかと思います。

「法律専門職の国家資格」という法律知識の担保が無い行政書士ではない一般の会社などが、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行をすることは一般的に不可能です。

以上のような正確な道路法の知識が無い一般の会社などが、正確に道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行をすることができるでしょうか。

このような理由で、行政書士ではない一般の会社などが道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行をすることは法律知識の担保が無いため、違法行為として禁止されています。

さくら行政書士事務所の、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などを代理、代行します。

大学院レベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

失礼を承知で率直に申し上げると、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている方や、警察署で道路使用許可申請などを担当されている方よりも専門知識があります。

実際に、都道府県や市区町村の道路占用許可申請などを担当されている部署や、警察署の担当部署からご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

国土交通省や警察庁の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

もちろん、 これだけハイレベルの「道路行政法規」の法律知識をもつ「高所作業車のレンタル業者さん」などは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

さくら行政書士事務所は、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所です。

2006年8月の開業以来、通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

今でこそ、少しずつ、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

これだけ圧倒的多数の道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・18年以上の実務経験」

このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算5,000件以上、毎年平均300件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所

さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務めております。

衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

また、衆議院議員の顧問、アドバイザーですので、必要に応じて、内閣府、国家公安委員会、警察庁、国土交通省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と道路法や道路交通法など、および、行政手続法などについての質疑をすることができます。

「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

さらには道路法や道路交通法の改正にも関与できます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請など「道路交通法規」(道路交通法、道路法などの法律)について、衆議院議員などの政治家の顧問、アドバイザーを務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県、福島県、新潟県などの地域も受任します。

ご依頼があれば日本全国全ての都道府県で受任します。

行政書士以外が代理、代行をすることはできません

例えば、高所作業車などの車両のレンタル会社や警備員、誘導員の派遣会社などが、道路使用許可申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

代理、代行の受任費用

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

どうぞお気軽にお声かけください。

ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。